| ヘブライの館2|総合案内所|休憩室 |

No.b1fha200

作成 1998.3

| 第1章 |

|

|---|---|

| 第2章 |

ヒトラーに思想的影響を与えた

カール・ハウスホーファー |

| 第3章 |

ナチスと「来たるべき民族」伝説

|

| 第4章 |

「シャンバラ魔国」説を作った

テオドール・イリオンの探検記 |

| 第5章 |

20世紀最大の探検家

スヴェン・ヘディンとナチスの関係 |

| 追加 |

シェーファーSS少佐の

「チベット探検隊」について |

|---|

↑読みたい「章」をクリックすればスライド移動します

■■第1章:ベルリンのチベット人死体の謎

●1945年4月末。ナチス・ドイツの首都ベルリンは、瓦礫と死体の散乱する廃墟と化していた。

血なまぐさいヒトラーの野望は、連合軍の総攻撃の前に打ち砕かれた。6年間にわたる忌まわしい狂気が、もうすぐ終わろうとしていた。激しい爆撃で破壊された街の中を、連合軍の戦車が、砂煙を舞上げながら走っていた。ドイツ兵らしき人影が、ちらっとでも見えたら容赦なく発砲した。上空にはソ連軍の戦闘機が飛び回り、たえず地上の動向を監視していた。

激戦の末、ベルリンの帝国議会のドームに

翻ったソ連の国旗(1945年4月末)

●その日、連合軍の兵士たちは、東ベルリン地区の壊れたビルの中をパトロールしていた。隠れているドイツ兵を摘発するためであった。

彼らは崩れかけた部屋を一つ一つ見て回った。1階のある部屋に踏み込んだ彼らは、そこでSS(ナチス親衛隊)のマークを付けた7人のドイツ兵らしい死体を発見した。ありふれた光景だった。変わっている点といえば、6人の死体が円を描くように横たわっており、中央に1人の死体があることだった。彼らはそのまま通り過ぎようとした。

●しかし、そのとき兵士の1人が、死体の様子がおかしいことに気付いて、仲間を呼び止めた。

彼らは改めて7人の男の死体を眺めた。円の中央にあおむけに倒れている男の両手は祈るようにしっかり組まれていた。その手には不気味な「緑色の手袋」がはめられていた。しかし何より彼らを驚かせたことには、男の顔がまぎれもなく東洋人、それもチベット人のものだったことである。中央の男ばかりではなかった。ドイツの軍服を着てはいるが、周りの男たちもみなチベット人であった。

「これは、いったい……」

連合軍の兵士たちは、説明のつかない目の前の光景に声も出なかった。

ただ明らかなのは、チベット人たちは、殺されたのではなく何らかの儀式的な自殺を図ったらしいということだけだった。

それらの死体は、いずれもドイツ軍の制服を着てはいるものの、認識票もなければ、身分証明書も所持していなかった。遺体は整然と地面に横たわり、それぞれが儀式用の短剣で自分の腹を貫いていたのである。

●この事件を皮切りとして、ベルリンの至る所で、数百体にものぼるチベット人の死体が続々と発見された。

また、ヒトラーが自殺したとされる日以降も、ベルリンにおいて最後まで頑強に抵抗する部隊があったが(特にベルリンの通信管理センターでの戦闘は激しかった。全てが倒され、最後の死守がなされていた)、この通信管理センターの廃墟から発見された兵士1000人の遺体はチベット人だった。彼らはヒトラーの近衛兵でもなく側近でもないのに、最後の最後まで命を賭して戦っていたのである。

●いったいチベット人たちは第二次世界大戦下のベルリンで何をしていたのか? ナチス・ドイツとチベットの間には、どのようなつながりがあったのか? 謎は深まるばかりであった。そして、この謎の鍵を握っているはずの最大の人物アドルフ・ヒトラーは、ナチス帝国崩壊とともに姿を消しており、チベット人の死体の謎を解く手掛かりは何もなかった。

しかし戦後、ナチスの「影の部分」についての研究が進むにつれ、意外な事実が明らかになる。

その意外な事実はこれから少しずつ段階的に紹介することにします。

チベット仏教の総本山「ポタラ宮」

■■第2章:ヒトラーに思想的影響を与えたカール・ハウスホーファー

●カール・ハウスホーファーはドイツの代表的な地政学者である。

「地政学」とはイギリスの帝国主義者サー・ハルフォード・マッキンダーのひねり出したもので、植民地拡大主義を正当化したものである。

ハウスホーファーは第一次世界大戦で数々の軍功をあげた将軍であり、大戦後はミュンヘン大学にて軍事学の講師(のちに正教授)となり、ミュンヘン大学に「地政学研究所」を立ち上げ、ここで『地政学ジャーナル』という専門誌を発行した。

カール・ハウスホーファー

(1869~1946年)

1908年から2年間、ドイツ大使館付き武官

として日本に滞在。1934年に「ドイツ学士院」の総裁に就任。

この間、駐ドイツ大使館付き武官であった大島浩と接触してドイツと

日本の政治的連携の確立に関与した。1939年にはSSが運営する

「ドイツ民族対策本部」に所属し、ナチス・ドイツの対外侵略

(生存圏の拡大)構想の理論的支柱になった。

●ハウスホーファーは単なる著名な地政学者というだけではなかった。彼には秘教的な傾向もあった。

1908年から2年間、優秀な頭脳を買われてドイツ大使館付き武官として日本に滞在したが、その間に禅の研究を行った。また、その来日前、インドやチベットで諜報活動に従事しており、チベットでラマ僧から奥義を受けたと主張していた。

彼はベルリンに「ヴリル協会」といった秘密結社をつくった。この結社の目的は、アーリア人種の根源を探り、ヒンズー教のクンダリニー・エネルギーに相当する“ヴリル”の気力を呼び起こすための精神集中訓練を行うことだった。

※ ハウスホーファーは“超人”の秘密を所有するチベットの結社と関係があると称し、イギリスの作家で神秘主義者のエドワード・ブルワー・リットンの、未来の超人種に関する著書『来たるべき民族』を字義通り受け入れていた(後述)。

●ハウスホーファーはランツベルク刑務所において運命的な出会いをする。1923年、ミュンヘンのビヤホール暴動(ミュンヘン一揆)に失敗して捕らえられていたアドルフ・ヒトラーとの会見である。

この会見は、ヒトラーの片腕(ナチスのナンバー2)であり、ミュンヘン大学で教え子でもあったルドルフ・ヘスの仲介によって実現したのであった。(師弟関係だったハウスホーファーとヘスは家族ぐるみの付き合いをしていた)。

(左)ヒトラーの片腕といわれたナチスの副総統ルドルフ・ヘス

(右)師弟関係だったハウスホーファーとルドルフ・ヘス

●ハウスホーファーは毎日のようにヒトラーを訪れては、ユダヤ人によるドイツ支配を崩し、優秀なゲルマン民族(アーリア人種)によって全世界が支配されねばならないと説いた。そしてヒトラーに『我が闘争』の執筆を勧め、共同執筆者となった。(ヒトラーは1924年12月20日まで刑務所に収容されていたが、ヒトラーへの待遇は極めて寛容なものであった。『我が闘争』はその間に執筆されたのである)。

こうして、ハウスホーファーは1920年代にはヒトラーの政治顧問を務め、同時に、「トゥーレ協会」の黒幕ディートリヒ・エッカルトに次ぐ、ヒトラーの第2の“秘教助言者”となったのである。彼は「ドイツ総力戦研究所」の所長に就任し、彼が発行していた専門誌『地政学ジャーナル』はナチス政権の政策・理論の基礎として重用された。

アドルフ・ヒトラー(1889~1945年)

ヒトラーはハウスホーファーの「生存圏」の理論に興味を覚え、

「生存圏を有しない民族であるドイツ人は、生存するために軍事的な

拡張政策を進めねばならない」として、ナチ党の政策に取り入れた

●なお、ハウスホーファーはナチ党員にはならなかったが、ヒトラーに対して援助は惜しまなかった。

ヒトラーはハウスホーファーとの出会いののち、ミュンヘン大学へ聴講に行き、ハウスホーファーの尽力で大学の図書館に通いつめ、独学で収蔵されている図書の多くを読破してしまった。これをみたハウスホーファーはヒトラーに次のような言葉を放ったという。

「君は人が4年かかってもできないことを、わずか1年でやり遂げた。君は素晴らしい天才であり、全ドイツ国民が君を求めている!」

◆

●ハウスホーファーやその他の「ヴリル協会」のメンバーの後押しにより、ナチスは何度もチベットに調査団を派遣することになる。

1926年から1942年まで毎年派遣された調査団は、チベットの僧侶に接触し、深い関係を築きあげていった。1926年頃には、ベルリンとミュンヘンにちょっとした「チベット人区」ができあがっていた。1929年には、チベットの海外本部がドイツに設立され、ベルリン、ニュルンベルク、ミュンヘンに支部が開かれた。

だが、チベットはナチスに全面的に協力したわけではなかった。ナチスに協力してくれたのはチベットの一派だけで、彼らはドイツでは「緑の男の会」として知られた。これは数百年におよぶ日本の「緑龍会」との強いつながりから来ていたという。

ナチスがチベットに派遣した調査団(シェーファーSS少佐率いるチベット探検隊)

●ベルリンでは、ヒトラーは「青衣の魔術師」とも「緑の手袋をした男」とも呼ばれるチベット教団の指導者と定期的に会っていた。透視力と予知力に定評のある僧侶で、新聞紙上でドイツ議会で選出されるナチスの代表議員を三たび正確に予言した。さらにヒトラーがドイツの指導者になる正確な日付ばかりか、第二次世界大戦が始まる日付まで予言した。

この正確な予言がオカルトに興味を抱くナチ党員の間でたちまち広い関心を呼び、ヒトラー同様ヒムラーもまたチベットのラマ教に強い関心を抱くようになった。そしてベルリンにオカルト訓練カレッジを開設して、SSの幹部に特に魔術課程をとるように命じたのであった。

●なお、「緑龍会」とは、ハウスホーファーが日本駐在の武官時代に入会した秘密結社である。

「緑龍会」の会員たちは人間に内在する神秘能力を修行によって開花させようとしていたと言われている。また、この会の起源はチベットにあったという。そしてハウスホーファーは「緑龍会」に入会を許された、たった3名のヨーロッパ人のひとりだったという。この「緑龍会」所属の7人の会員がドイツの会にも参加していたそうだ。

この「緑龍会」に関しては不明な点が多く、その存在自体を否定している研究家もいるが、いずれにせよ、日本にひそかに伝えられている何ものかを汲み取ろうと試みていたことはまず間違いない。実際、ハウスホーファーの日本理解は驚くほど深いのである。彼は流暢な日本語を話し、日本に関する著書をたくさん残している。

●ハウスホーファーが日本に関して書いた本は、まず『大日本(大いなる日出ずる国)』(1913年)、そして次が『日本の地理的闡明におけるドイツ人の分け前』(1914年)で、後者はミュンヘン大学の哲学の学位論文として提出され、彼は最高の栄誉をもって地理学、地質学および歴史学についての学位を得たのであった。

陸軍を退役後、ミュンヘン大学の講師となってからは、著作活動が盛んになり、『日本帝国』(1920年)、『日本の国情』(1921年)、『日本帝国の地理的発展』(1921年)、『日本及び日本人』(1923年)、そして大著『太平洋地政学』(1924年)などと続いた。

特にこの『太平洋地政学』は岩波書店や青年外交協会から翻訳刊行され、日本でも多くの識者に強い影響を与えた。例えば、マルクス主義経済学の平野義太郎や歴史学の信夫清三郎といったそうそうたる学者を擁した「太平洋協会」が設立されたし、京都帝国大学の地理学教室を中心としたグループは地政学に転向し「日本地政学宣言」なる旗揚げまで行ったのである。

(左)『大日本(大いなる日出ずる国)』

(右)昭和17年に岩波書店から出版された『太平洋地政学』

※ いずれもハウスホーファーの著書である

●ハウスホーファーの著書のほとんどは日本を対象としているが、なぜ日本なのだろうか?

ハウスホーファーによると、日本人たちの間における、あの不思議な一体感に大いに関心を持ったという。日本民族はその島国的な生存圏に対するあらゆる危険をテレパシーのように敏感に感知する能力を持っていると、彼は言う。このような一体感はドイツには欠けていた。それはナチスがドイツ民族を集団化させるのに、宣伝にいかに苦心したかでも分かる。

また彼は、20世紀が大西洋文化の窒息状態からの解放であるとしたら、太平洋という呼吸空間を柱としなければならないのは当然と考えた。アメリカやイギリスが大西洋的国家から転じ、植民地政策により太平洋的国家へ変身しようと望んだのは、先見の明というものだと感じていた。当時のドイツは、この西洋列強による太平洋分割競争に乗り遅れていたため、今後太平洋に討って出るためのドイツの戦略として、彼は地政学的に太平洋の“高気圧”とみたてた日本の動きを重要視していたのである。

●なお、彼は、日本民族の起源を南太平洋の「海洋遊放民族」に求め、その最初の国家は瀬戸内海地方に建設されたと主張していた。太平洋=大洋州の各地の“天地創造”がそれを裏付けていると、彼はいうのである。

さらにかつて太平洋は「中心の盆地」であり、日本人の祖先である海洋民族はインドの島々からアメリカ大陸の太平洋海岸地方にまで、結合的な文化圏を築いていた、と推測していた。

◆

●ハウスホーファーは、第二次世界大戦への日本の動きにも理解を示した。佐藤信淵の「世界征服計画」の一部を肯定していたのだ。

例えば満州ヘの進出は、“日本国民の生活圏に対するあらゆる危険をテレパシーのように感知する能力”がしからしめた賢明な戦略であった、と評価する。日本は満州と経済ブロックを組んで力をたくわえ、ゆくゆくは中国とインドを含む「モンスーン諸国」のリーダー格となって、その自立と発展をはかるべきだ、とまで主張したのだ。当時の日本の「大東亜共栄圏」講想に、遠くドイツから地政学による理論的支柱を贈ってきたのである。

だが、なんのために? 現代のハウスホーファーの批判的研究者もその点を指摘している。

曽村保信氏は著書『地政学入門』の中でこう書いている。

「なぜドイツの陸軍軍人だった彼が、本職をなげうってまで、太平洋の地政学に心魂を傾けるようになったのか? これは、やはり解きがたい一種の謎である。」

●ただここで注意しなければならないのは、ハウスホーファーは当時の日本の生活圏拡大の動きに理解は示したが、その全部に賛成したわけではないという点である。地政学的観点から、満州の日本による秩序化までは認められるが、それ以上は「侵略」であるとともに、全く勝ち目がないと日本軍部にアドバイスしていたのである。

1936年に日本とドイツの間で「日独防共協定」が締結された際、ドイツ側の功労者として、ハウスホーファーは日本政府から「勲二等瑞宝章」を授与され感謝された。しかし、その翌年の夏、日本軍部が盧溝橋事件によって日中戦争(支那事変)に突入し、上海・南京を占領して、ハウスホーファーの助言を裏切る形に出ると、彼は在日のドイツ武官を通じて、この無謀な侵出を中止するよう警告していたのである。

(左)1940年9月、「日独伊三国軍事同盟」がベルリンで結ばれた。日本代表は

松岡洋右外相。来栖三郎駐独大使、ヨアヒム・フォン・リッベントロップ独外相、

チアノ伊外相がこれに署名した。(右)三国軍事同盟祝賀会。

●彼は日本は大陸より太平洋に目を向けよ、と強調していたのであるが、同時に地政学的には日本とドイツはソ連と提携しあうのが必須だと考えていた。そのため、のちにヒトラーが彼の地政学的主張を無視する形でソ連侵攻を開始(1941年6月)すると、ハウスホーファーのヒトラーに対する影響力は決定的に低下したのであった。

※ このハウスホーファーとヒトラーの関係悪化の状態は、ずいぶん前から始まっていたようで、1937年にハウスホーファーが日本に再来日した際には、ナチス本部から日本支部に秘密指令が出されており、その内容は「彼の歓迎を極力控えるようにし、しかも滞日中の動静を逐一ベルリンに報告するように」というものであったという。

1941年6月に始まったヒトラーのソ連侵攻作戦(バルバロッサ作戦)

ハウスホーファーは日本とドイツはソ連と連携しあうべきだと考えていたが、

ヒトラーはハウスホーファーの地政学的主張を無視する形でソ連侵攻を開始した

●ちなみにハウスホーファーの息子アルブレヒトは、1944年夏、ヒトラー暗殺計画に関与した罪で、レフルトレスラッセ刑務所で他の大勢の容疑者と一緒に処刑された。彼のポケットからは、次のような言葉を書きつけた紙片が見つかったという。

「わが父は、悪魔の息吹きを意に介さず、かくして悪魔をばこの世に解き放ちたり」

ハウスホーファーは、この息子の事件および彼の妻がユダヤ系という2つの理由で、全ての地位を剥奪され、ナチス当局から監禁状態の生活を余儀なくされるようになったのである。

カール・ハウスホーファーの息子

アルブレヒト・ハウスホーファー

※ ヒトラー暗殺計画に関与した罪で処刑された

●さて、最後にハウスホーファーが日本で入会していたとされる「緑龍会」のことだが、個人に課せられた使命に失敗すれば、「緑龍会」の会員には儀式的な自殺が求められていたという。実際、ナチスの「使命」に失敗したあと、ハウスホーファーがやったのもまさにこれだった。

ナチス・ドイツ崩壊後の1946年3月10日、ハウスホーファーは、妻を道づれに毒(砒素)をあおって死んだ(このとき日本流の「ハラキリ(割腹自殺)」をしたとも言われているが、真偽のほどは定かではない)。

彼の埋葬地には十字架も墓石もない。彼が抱いていた秘密は全て、彼の死とともに消え去った。ハウスホーファーはヒトラーが自分の意図した方向から徐々に外れていき、暴走していくのを目にして、彼に「知識」を授けたことを大いに後悔していたのではないだろうか。

■■第3章:ナチスと「来たるべき民族」伝説

●かのカール・ハウスホーファーが夢中になっていた本に『来たるべき民族』があった。

彼はこの本をヒトラーに貸し与えたが、案の定、ヒトラーもまた夢中になったという。

この『来たるべき民族』は、1871年にイギリスの作家で神秘主義者のエドワード・ブルワー・リットンによって書かれたSF小説であるが、この物語はヒトラーの世界観に決定的な影響を与え、チベットの「シャンバラ伝説」とナチスとを結び付ける上で非常に重要な役割を果たしたのである。

※ エドワード・ブルワー・リットンは幻想小説『ザノー二』や『ポンペイ最後の日』『不思議な物語』の著者でもあり、日本では歴史作家として明治初期から紹介されてきた大作家である。また、孫のヴィクター・ブルワー・リットンは「リットン調査団」の団長として有名である。

(左)エドワード・ブルワー・リットン

(右)未来の超人種に関する著書『来たるべき民族』

●では『来たるべき民族』とは、具体的にどのような内容の小説なのだろうか?

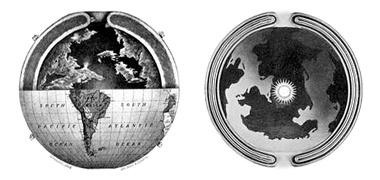

ひとことでいうなら、地底に栄える高度な文明社会の秘密を描いた物語である。

そこで描かれた地底民族「ヴリル・ヤ」は、もともとは地上に住んでいた民族の一部族だったが、大洪水などの天変地異を逃れて、山中の洞窟に避難し、最終的に地底に都市を建設するまでになる。そして、そこで凄まじい未知エネルギー「ヴリル・パワー」を発見したことにより、地上の人類より遥かに進んだ超科学を駆使するようになった。さらに人々は「ヴリル・パワー」に基づいたサイキック能力を開花させるようになった。もちろん、この地底民族はいつまでも地底に住み続けるつもりはなく、ある時期が来たら地上に戻って、地表民族を滅ぼして地球全体を支配することを目的にしているという。

著者リットンは最後に、この恐るべき地底民族が地上に現れるのが、少しでも遅くなるようにという願いを書き付け、「人類への警告」としてこの物語を結んだのであった。

※ この『来たるべき民族』の詳しい内容は、別の機会に載せたいと思う。

●『来たるべき民族』が発表された当時、この物語の真偽を巡って、イギリスの秘密結社「黄金の夜明け団」の会員たちの間では何度も議論が行われたという。

著者リットンは「この物語はフィクションである」と主張していたが、リットン自身、神秘主義に深く通じていて、実際に薔薇十字系の結社の会員であったという事情もあり、「黄金の夜明け団」の会員の多くは、リットンが実際に地底の超人たちと接触をもっているにちがいないと考えたそうだ。

(左)「黄金の夜明け団」の主要メンバーとして活躍した

ノーベル賞詩人のウィリアム・バトラー・イェイツ

(右)「黄金の夜明け団」の薔薇十字徽章

●この「黄金の夜明け団」ドイツ支部の草創期からのメンバーに、カール・ハウスホーファーがいた。

彼は軍人時代に参謀本部の一員として、インド、アジア、日本を訪れていたが、この時、アジアの神秘主義を深く研究し、「シャンバラ伝説」についても知識を得ていたのであった。前章でも触れたように、彼は「地政学」のドイツの代表的エキスパートであったが、彼は「地政学」に独自のアイデアを付け加えて、ナチス政権の政策・理論の基礎として重用されたのである。

チベットの寺院に描かれた神秘的な壁画

アジアの神秘主義を深く研究したハウスホーファーは、

チベットの地底王国アガルタを中心とした中央アジア

地域こそ、ゲルマン民族発祥の地であると信じた

●ハウスホーファーは、地底王国(アガルタ)は「瞑想の場、神の隠れた都市、世界のどんな人間も入れない場所」であり、その首都シャンバラは「その力が個々の人間や集団に命令を下し、人類が時代の転換点へと達するのを助ける町」であると述べている。

さらにハウスホーファーは、アガルタを中心とした中央アジア地域こそ、ゲルマン民族(アーリア人種)発祥の地であると信じた。そして、ドイツ人の究極目標は、この地域(ハートランド)を完全に支配することによって、世界をユダヤの支配から解放し、ひいてはゲルマン人による世界制覇を達成することであると主張するに至った。地政学の観点から「ハートランド」を制する者はすなわち世界の覇権を握るのである、と強調した。

この点で、リットンの『来たるべき民族』は、彼がアジアで得た信念と一致した。つまり、地底民族「ヴリル・ヤ」とアーリア人は共通の祖先を持つがゆえに、自分たちも全生命力の源泉「ヴリル・パワー」を用いる能力を持っているという確信であった。そしてその確信に基づいて「ヴリル協会」なる団体が組織されていたが、ハウスホーファーはこの秘密結社にも参加し、重要な役割を演じていた。「ヴリル協会」は「ヴリル・パワー」の制御技術を開発することを目的としていたが、彼はヴリルを自由に操る者が世界を制覇する、という『来たるべき民族』の思想を、そのまま信じていたのである。

「ヴリル協会」の目的は、アーリア人種の根源を探り、

ヒンズー教のクンダリニー・エネルギーに相当するヴリルの

気力を呼び起こすための精神集中訓練を行うことだった

●ハウスホーファーとヒトラーの運命的な出会いは、第一次世界大戦後のランツベルク刑務所であったことは、既に紹介したが、ハウスホーファーがヒトラーに『来たるべき民族』を貸し与えたのはこの時であった。

独房の中でページをめくるヒトラーは、強い興奮を覚えたという。ハウスホーファーの解説により、この奇書が事実に基づいて書かれたものだと知らされたヒトラーは、自分たちこそこの小説に書かれた「来たるべき民族」にほかならないと信じたのである。

さらに1925年、中央アジアを探検したポーランド人の地理学者フェルディナンド・オッセンドフスキーの『獣・人間・神々』が出版されるにいたり、地底の超人たちの存在に関するヒトラーの確信は不動のものとなったのである。

(左)フェルディナンド・オッセンドフスキー

(右)彼の著書『獣・人間・神々』

●ヒトラーは学者たちに命じて、著者リットンの生活を詳しく調査させ、リットンが「ヴリル・ヤ」にいたる坑道を発見したと思われる鉱山の正確な場所、そして訪れた日時までを割り出させた。

一方でヒトラーは、シャンバラと深いかかわりがあるはずのチベットの僧侶たちを大勢ベルリンに迎え、彼らが受け継ぐはずのヴリルの技法によって、軍事政策を支援させようとした。彼らはベルリンの随所に配置され、ナチスの勝利を祈る儀式を行ったという。そして、ヒトラー自身も政策を進める上で、高位の僧侶に意見を求めることがしばしばだったという。

●ヒトラーは軍事行動を起こす時、特殊なチベットの秘教カードを用いて一種の易を立てたとも言われている。この方法は、ナチ党の母体となった「トゥーレ協会」で用いられたものだが、ヒトラーはこの易に熟達していたという。

また、アーリア人=チベット人起源説を実証するために、ナチスの科学アカデミー「アーネンエルベ」の傘下に「スヴェン・ヘディン協会」が設立され、チベットに調査団を送り出している。

※ スヴェン・ヘディンについては第5章で詳しく紹介します。

(左)「アーネンエルベ」本部 (右)「アーネンエルベ」のエンブレム

この組織の傘下に「スヴェン・ヘディン協会」が

設立され、チベットに調査団が派遣された

●このように、ドイツのチベット人グループとカール・ハウスホーファーは、ヒトラーから高い評価を受けていた。

だが、それは1941年までのことである。その後、ソ連軍がスターリングラードでドイツ軍を撃退し、戦局が大いに不利になると、ヒトラーはチベットの魔力を以前ほど信じなくなる。またヒトラーに対するハウスホーファーの影響力も低下し、もっと邪悪な人物フリードリヒ・ヒールシャーがこれに取って代わる。

フリードリヒ・ヒールシャーはハウスホーファーよりさらに高度の“魔術集団”に属し、一段上の秘術を身に付けていたという。SS長官のヒムラーさえも彼を恐れ、ヒトラーに次ぐドイツの実力者と述べたぐらいだ。ヒールシャーの冷酷な悪魔的な指導のもと、ヒトラーは急速に破滅的な道を辿っていった。

■■第4章:「シャンバラ魔国」説を作ったテオドール・イリオンの探検記

●1937年、ナチス政権下のドイツで、従来の善的なシャンバラ観を覆す衝撃的な探検記が発表された。

そのショッキングな体験記録は各国のラジオ・新聞などで大々的に報じられ、同じ年にドイツの出版社から本となって出版された。

著者はドイツの探検家テオドール・イリオンである。チベット領内に外国人がいることは違法とされていた1930年代初頭、この神秘なる地に足を踏み入れた数少ない西洋人の一人であった。

ドイツ人探検家

テオドール・イリオン

チベットの理想郷「シャンバラ」を

捜し求めて、1934年、外国人禁断

の国チベットに単身入国した

●テオドール・イリオンは1932年に「チベット踏査計画」に着手し、1934年にチベットに単身入国した。

外国人だとわかれば殺される恐れがあるので、顔と頭髪を茶色の染料で染めてチベット人に変装し、ロシア南東部から潜入したという。目的はチベットに伝わる楽園伝説「シャンバラ」の発見であった。

彼はチベット内で地下都市を探して2年も孤独な旅を続け、ついにサンポ渓谷に地下都市があるとの情報を耳にする。しかし村人はみな、そこには近づかないほうがいいと忠告したという。

「神秘の谷に行っちゃいけねえ。おらの仲間はあの谷へうっかり入り込み、帰ってきたが、口がきけなくなった。それに3歳もふけちまった。あそこは恐ろしいところだ。行かねえほうがいい」

しかしそう言われると、逆に好奇心が燃えるのが探検家の心というもの。テオドール・イリオンは村人のそんな忠告を無視して、さっさと目的のサンポ渓谷(別名「神秘の谷」)に潜入する。

●サンポ渓谷の奥まで来ると、巨岩の壁が横に3つ並び、その壁の間を抜けると中央に大きな通風孔のようなものを発見。その通風孔を中心に、半径約100mの円上に等間隔に並んだ7つの木製棚があった。

ほどなくして、地下の出入口から木綿製の粗末なガウンを着たチベット人の集団が地上に出てきて、テオドール・イリオンは「ゾンビのような目」をした無表情な女に導かれて、地下の聖都へ入る階段を降りたという。彼女はこの地下都市には約100名の住人がいると説明したという。そして、翌日、彼は「光の王子」と名乗る最高位の人物と接見することに成功。この男は長身で白いヒゲを長く垂らしていたそうだ。

しかし、テオドール・イリオンは次第にこの地下都市が、聖なるシャンバラどころか、人肉食の習性を持ち人間の魂を奪い取る「闇の霊団」の国であると判断し、決死の脱出を図る。そして幾多の困難を乗り越えて、チベット潜入から2年ぶりに奇跡的生還を果たしたということだ(1936年)。

彼は地下都市には3日間しか滞在しなかったのだが、この3日間は数十年に匹敵するほどの思いだったという。

テオドール・イリオンは、地下都市での恐怖体験を基に、

シャンバラは一般に想像されていたような「神の楽園」

ではなく、堕天使の世界だと主張するようになった

●このチベットでの恐怖体験が綿々とつづられたテオドール・イリオンの著書は、当時のヨーロッパで波紋を広げ、「シャンバラ魔国」説を作った。シャンバラは一般に想像されていたような「神の楽園」ではなく、堕天使の世界だというのだ。

しかしこの「シャンバラ魔国」説は長くは続かなかった。

というのも1941年から1991年の50年間、まるで封印されるかのように、著書は大英博物館に所蔵され、各国での翻訳の機会を失うのである。(※ 1991年、アメリカの世界的探検家デビッド・チルドレスにより大英博物館から掘り起こされ、50年ぶりに復刻出版された)。

テオドール・イリオンの著書

●一説に、ヒトラーをチベットに駆り立てたものは、このテオドール・イリオンの書いた探検記だともいわれている。

しかし、既にお分かりのように、ヒトラーのチベットへの関心はハウスホーファーによる影響が大であり、テオドール・イリオンが登場する以前からあった。また、テオドール・イリオンの探検記が発表された時期は、ちょうどナチスが政権を握った時期と重なり、毎年、ヒトラーによってチベット探検隊が組織されていた時期でもある。そのため、テオドール・イリオンの情報は、シャンバラを独占したいヒトラーが世界に対して仕掛けた「ニセ情報(情報操作)」との見方もあるが、真相は謎に包まれている。

■■第5章:20世紀最大の探検家スヴェン・ヘディンとナチスの関係

●ハートランド(中央アジア)を制する者は世界を制するとして、ナチスはチベットに対して熱い視線を注いでいた。ナチスはアーリア人=チベット人起源説を実証するために、チベットに調査団を送り出していた。

この調査団を組織するにあたって、ヒトラーは「アーネンエルベ」の傘下に「スヴェン・ヘディン協会」を設立したのだが、この協会に冠せられた「スヴェン・ヘディン」という人物をご存知だろうか?

●19世紀から20世紀にかけては、地球上の最後の地理学発見の時代であった。このような探検史の黄金時代、中央アジアを舞台にして、実に多くの探検家を輩出させたが、この中で、最も大規模に、かつ永い年月、その未知の自然解明に業績を挙げた人物がいた。

それが、20世紀最大の探検家といわれるスウェーデン生まれのスヴェン・ヘディンである。

20世紀最大の探検家といわれる

スウェーデン生まれのスヴェン・ヘディン

(1865~1952年)

●当時、シルクロードを中心とした中央アジアは、唯一、地理学的に未開の土地であった。地上最後の地図上の「大空白地帯」であった。

ヘディンは、ここで「地図」を作成することに執念をみせ、幻の王国「桜蘭(ローラン)」廃墟の発掘、幻の湖「ロブ・ノール」の移動の確認など、今でも20世紀最高の地理学的業績をあげた。

※ ヘディンは得意の素描画・文章を生かし、名著を次々と刊行。世界各国から様々な賞を受賞している。

スヴェン・ヘディンの著書

『チベット遠征』(中央公論社)

●しかし、そんな輝かしいヘディンの栄光も、チベット探検をめぐってイギリスと対立するようになると、次第に雲行きが怪しくなり、晩年は「ナチス信奉者」という烙印を押されてしまう。

彼は16分の1ユダヤ人だったが、現在においても、なおヘディンの名を語ることは、ヨーロッパ社会ではタブーであるという。

いったい、彼の身に何が起きたのだろうか?

何故に「ナチス信奉者」という烙印を押されてタブー扱いになってしまったのだろうか?

少し長くなるが、スヴェン・ヘディンとナチスの関係について紹介していきたい。

●20世紀初頭、インドはイギリスの植民地であり、さらに領土拡張を狙うイギリスとロシアの両国は、残された大空白地帯「チベット」を巡って、激しい覇権争いを展開していた。(チベットは1844年以来、ずっとヨーロッパ人の侵入をはねつけてきた)。

また、当時のイギリス政府は世界の学問・産業・文化をひっぱっていく「大英帝国」としての誇りが強く、中央アジア探検の主導権は、当然大英帝国のアカデミズムにあるべきだと考えていた。

スヴェン・ヘディンとロシア皇帝ニコライ2世とは個人的な友人であった。ヘディンがチベットに潜入しようとした時に同行したコサック兵は、ロシア皇帝の全くの好意によるものであった。しかし、イギリス政府はヘディンのチベット潜入計画をロシア皇帝の息がかかったスパイ行為とみなし、激しく激怒。外務省を通じてチベット政府に圧力をかけ、ヘディンのチベット潜入計画を阻止した。

●領土拡張を狙うイギリス政府は、その3年後の1904年に、チベットに対して大胆な行動に出る。インド軍と連合して、チベットの首都ラサに進駐したのである。このときチベットの法皇ダライ・ラマ13世はモンゴルへと逃亡した。このイギリスの軍事行動は世界中の非難を浴び、結局、イギリス軍は仕方なしに、兵をひきあげることになった。

●その後、ヘディンは1906年に再びチベット潜入を試みる。イギリス軍の妨害をうまく避けながら、数千メートル級の峠を幾つも越えた。酷寒の中で地図を書き、スケッチをし、岩石標本を採集し、新山脈「トランス・ヒマラヤ」発見(1908年)という快挙を成し遂げた。この報は「地理学上最大の発見」とされ、トップニュースとして全世界に広まった。現代でもこれはヘディン最大の業績といわれている。

だが恐ろしいことに、この時、イギリス政府はチベット政府に対し、「スヴェン・ヘディンを処刑すべし」との圧力をかけていたという。

そんな不穏な圧力に屈せず、なんとか無事にチベット脱出を果たしたヘディンだったが、このあとイギリス政府による陰湿な「イジメ」が彼に襲いかかる。

●1909年、イギリスを代表する地理学の大権威とアジア探検家がずらりと肩を並べた「大英帝国王室地理学会対話集会」が開催された。

ヘディンの業績はこの公式集会において華々しい注目と喝采を浴びると多くの人が信じていた。が、この会のメンバーたちは、あろうことかヘディンの業績に対して、屁理屈同然の言葉でこき下ろし、嘲笑したのである。いわく「トランス・ヒマラヤはとっくの昔に発見されていた山脈だったからこの会で発表する価値なし」と。

もちろん彼らは明白なウソをついていた。ヘディンの踏査以前には、「トランス・ヒマラヤ」はその両端のわずかな部分のみが知られていたにすぎなかったからだ。当然、その会に出席していたヘディンはこんな屁理屈を言われて大激怒。必死の反論をしたが、多勢に無勢。

●ヘディンの20世紀最大の発見「トランス・ヒマラヤ」の名は、こうしてイギリスの地図から消滅してしまったのである。

さらに決定的な反目により、ヘディンは「大英帝国王室地理学会」から除籍されてしまった。のちにはロシアとフランスの両地理学会からも、彼は除籍されてしまったのである。

◆

●孤立を深めていくスヴェン・ヘディン……。

彼に暖かい手を差し伸べたのは、ドイツであった。1909年に「ドイツ・ベルリン地理学会」は、最高栄誉である「フンボルト金メダル」をヘディンに与えたのである。幸いなことに、まだこの頃はナチスは存在しなかった。

●ヘディンとナチスが急接近したのは、ヘディンが再びドイツを訪れたときのことだ。このドイツ再訪は26年後の1935年に起きた。

ヘディンはその間、再び中央アジアへ探検に出かけ、幻の湖「ロブ・ノール」などを調査していた。そして、1935年に祖国スウェーデンへ帰る途中にドイツに立ち寄り、そこでヒトラーの出迎えを受けたのである。彼は探検の旅の長い不在によって、ヨーロッパ政局の激変を熟知していなかった。そのせいもあって、素直にヒトラーの祝福を受けてしまったのである。

彼は誘われるままドイツ全土で「中央アジア探検40周年」の派手な祝福を受け、さらに門下の探検隊員を伴って、ドイツ国内91の都市で計110回もの講演を行った。いたる所で大盛況のうちに講演は続けられ、さらに隣国スイスやハンガリーにも足をのばしたのであった。

1935年、祖国スウェーデンへ帰る途中に

ドイツに立ち寄り、素直にヒトラーの祝福を

受けてしまったスヴェン・ヘディン

●もちろん、ナチス政権はヘディンを純粋な気持ちで招いたわけではなかった。

彼らには彼らなりの政治的打算があった。

ナチス宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスは、ヘディンがナチスの同調者となることを期待していた。彼にドイツ各地を調査させ、新生ドイツを客観的・学術的に擁護する「研究書」を発表させるための計画を進めていたのである。世界中に強い影響力のあるヘディンの本なら、党発行のパンフレット数百万枚にもまさる効果があると考えていたわけだ。

第三帝国を演出したプロパガンダの天才

ヨーゼフ・ゲッベルス宣伝大臣(文学博士)

ヒトラーの手足となって働き、当時の新しい

メディアであるラジオや映画を積極的に活用した。

※ プロパガンダ(宣伝工作)は国家や組織が一般大衆の意見や

世論を誘導し、特定の思想・意識・行動へと導くための手法であり、

「情報戦」「心理戦」もしくは「宣伝戦」といわれている。ゲッベルスは

「プロパガンダは我々の最も鋭利な武器である」と常々語っていた。

●しかし、ヘディンがまとめあげた研究書『ドイツと世界平和』は、ドイツに同情的ではあるが、ナチスの好戦的政策やユダヤ人に対する非人道的な扱いを穏便な形で批判する内容になっていたのである。

この内容にいたく失望したゲッベルスは計画を諦め、ヘディンがまとめあげた研究書は世界に向けて発表されることなく闇に葬られた。

これを機にヘディンとナチス幹部との関係は冷えた。

これで彼はドイツとの縁も切れたと思った。

●しかし、時代の歯車は再び彼をナチス・ドイツに近づけることになる。

1939年9月に第二次世界大戦が始まり、フィンランドとノルウェーがソ連とドイツに侵略されると、隣国にあたるヘディンの祖国スウェーデンは大変な危機感にさらされた。

ヘディンは、かつてヒトラーに直接会ったことのある男として、地元で注目を浴び、ヘディンの家には連日、多くの政治関係者が集まった。もちろんその中には、スウェーデン外務省の人間もいた。彼らは、ヘディンに直接ヒトラーに会ってもらって、スウェーデンを侵略する意図があるかどうかをさぐってくれることを要請していたのである。

ヘディンは彼らの期待に応えるべく、ドイツに行った。探検家から政治家へ──ヘディンは新しい人生をスタートさせたのである。

(左)探検家から政治家へ、新しい人生を

スタートさせたスヴェン・ヘディン

(右)彼の祖国スウェーデンの国旗

●彼はヒトラーと直接会見し、ヒトラーにスウェーデン侵略の意図がないことを無事に確認するのに成功した。

この功績により、スウェーデン外務省から多大な感謝の意を受けた。

その後もヘディンはナチス指導者と会談を重ね、ノルウェーの反独パルチザンの助命嘆願に成功し、24名のパルチザン兵士の命を救うこともできた。

この時、ヘディンは決してナチスのシンパになったのではなく、ナチスに接近することにより、自分なりの戦争阻止と平和の道を探っていたのである。

●なお、ヘディンが首都ベルリンを訪れた際、彼はそこでチベットの傭兵(グルカ兵)が訓練しているのを目撃して驚いている。当時、ヒトラーは同盟軍としてチベットの傭兵をベルリンに招き寄せていたのである。

ヘディンがヒトラーに対して、「チベット人は今回のヨーロッパの戦闘とは何の関係もないでしょう」と問うと、ヒトラーはこう答えたという。

「わがドイツ地政学をご存知のあなたなら、理由はいずれわかるはずです……」

◆

●さて、1945年5月にナチス帝国が崩壊し、その後、第二次世界大戦が終結すると、不運なことに、世間の人々は手のひらを返すようにヘディンを「ナチス信奉者」と決め付けて、本もろくに出版させなかった。戦後ヨーロッパでは、ナチス狩りの影響で、ヘディンの名を公で語ることは暗黙のタブーとなっていたのである。

そして、冒頭でも触れたように、そのタブーは今現在も続いているという。

●戦後、ずっと孤独な環境で堪え忍んで生きたスヴェン・ヘディン……。

彼が亡くなる直前の1952年の夏、彼のもとに、オーストリアの登山家ハインリッヒ・ハラーが慰めの訪問をしている。ハインリッヒ・ハラーは「生きている最後の探検家」賞をもらったことのある高名な登山家で、チベットでは1951年まで7年間、少年期のダライ・ラマ14世の家庭教師をしていた男である。

ハインリッヒ・ハラーはヘディンにおみやげとしてチベットに咲く花を手渡した。そして感動にうち震えるヘディンに優しく伝えた。

「法皇ダライ・ラマは今でもあなたのことを覚えていらっしゃる」と。

それから数ヶ月後の同年秋、ヘディンはストックホルムの自宅のベッドで眠るように静かに息をひきとり、波乱に満ちた生涯を閉じたのであった。

オーストリアの登山家

ハインリッヒ・ハラー

●なお、既にお気づきの方もいると思うが、このハインリッヒ・ハラーは、あのブラッド・ピット主演の映画『セブン・イヤーズ・イン・チベット』のモデルとなった人物である。

ハインリッヒ・ハラーもまたスヴェン・ヘディンと同様に「数奇な運命」を送った。

映画の封切りを狙い撃ちして、ドイツの週刊誌『シュテルン』誌が、ハインリッヒ・ハラーは元ナチスの親衛隊だったことを暴露。そのため、既に終盤を迎えていた映画撮影は、冒頭部でハラーがナチスの党員だと強調して撮り直したのである。

※ 映画は予定通りに公開されたが、アメリカのユダヤ人団体は、この映画のボイコット活動をした。

『セブン・イヤーズ・イン・チベット』

(1997年制作/ブラッド・ピット主演)

●チベット探検家として、登山家として世界に名をはせたスヴェン・ヘディンとハインリッヒ・ハラー……。

2人はナチスという時代の潮流に巻き込まれながら、ともにチベットにひかれていき、波乱万丈の人生を送った。いずれヨーロッパで、ヘディンに対するタブーが解かれる日が来るのを願いたい。

ちなみに生前、ヘディンは日本を訪問している。まだ若かりし1908年の時だが、そのとき明治天皇、乃木将軍、東郷将軍をはじめとする国を挙げての歓迎を受けている。

─ 完 ─

■■追加情報:シェーファーSS少佐の「チベット探検隊」について

●ヘディン研究家である金子民雄氏は、著書『秘められたベルリン使節 ─ ヘディンのナチ・ドイツ日記』(中央公論社)でヘディンとナチスの関係を正面から扱い、『文明の中の辺境』(北宋社)でSS長官ヒムラーがチベットに送ったエルンスト・シェーファーSS少佐の探検隊について触れている。

(左)『秘められたベルリン使節 ─

ヘディンのナチ・ドイツ日記』(中央公論社)

(右)『文明の中の辺境』(北宋社)

●この本を参考に、以下、SS長官ヒムラーがチベットに送ったSS少佐エルンスト・シェーファーの探検隊について、簡単にまとめてみたいと思う。

※ 各イメージ画像とキャプションは当館が独自に追加

◆

●エルンスト・シェーファーは、ミュンヘン大学で動物学、特に鳥類学を学び、

その後、アメリカのフィラデルフィア科学アカデミーが支援したチベット遠征隊に参加し、東チベットを調査旅行した。そして『神秘のチベットの調査と探検』と題した旅行記を出版。1936年にドイツに戻り、SS長官ヒムラーにかわいがられ、SSの探検隊をまかされたという。

1937年と1938年には、2巻から成る東チベットと西部シナの旅行記が出版された。『知られざるチベット』と『世界の屋根』である。シェーファーはこの旅行記と報告書によって、若くして優れた探険家としての地位を確立したという。(1942年には『神秘なるチベット』を出版)。

チベットの探検家エルンスト・シェーファーSS少佐

※ 彼のパトロンはSS長官ヒムラーだった

●1940年3月、20世紀最大の探検家といわれるスヴェン・ヘディンはベルリンでSS長官ヒムラーと面会したが、ヒムラーはヘディンと挨拶を済ますと

「ドイツの若い探険家ドクター・エルンスト・シェーファーが南チベットを探検し、見事に目的を達成して最近帰国した」と発言し、シェーファーのチベット探検隊について誇らしげに語り始めたという。

●ヘディンはドイツで出版されていたシェーファーの旅行記を読んだことがあったので、シェーファーのことは以前から知っていた。

しかしシェーファーの率いたチベット探検隊が、実はヒムラーの支援を受けていたという事をこの時の会談で初めて知り、びっくり仰天したという。(ヘディンによれば、このSSの長官が遥か遠いヒマラヤの彼方のラマの国へ、これほど強い関心を抱いていたことなど今まで想像もしていなかったという)。

(左)SS長官ハインリヒ・ヒムラー (右)スヴェン・ヘディン

※ ヘディンはシェーファーのパトロンがヒムラーだったことを

初めてヒムラー本人の口から直接知り、びっくり仰天したという

●ヒムラーは、シェーファーと彼の仲間たちが、チベットのラサに40日間滞在し、貴重なフィルムを持ち帰ったことを自慢げに語り、次のように述べたという。

「シェーファーはイギリス側の入国禁止地帯と警戒網をくぐり抜け、シッキムとギャンツェの間のどこかで、うまくチベットに潜り込むことに成功し、チベットの首府に行ったのだ。インドでは、彼はインド総督を訪問したのである。

今度、シェーファーにはこちら(ベルリン)に来るように言ってやり、チベットで撮影したフィルムをあなたにお見せするように知らせておこう」

エルンスト・シェーファーSS少佐の探検隊とチベット人たち

ドイツからはるばるやって来た探検隊に、チベット人たちは友好的だったという

●1940年11月、ヘディンはミュンヘンにあるシェーファーの調査研究所へ案内され、シェーファーがチベットから持ち帰ったチベットの儀式用の品々の標本や、ラサを写した素晴らしいカラー写真、そしてタシルンポやその他の寺院で撮影した記録フィルムなどを見せてもらったという。

このカラーフィルムにはチベットのラマ僧たちの所持品や儀式などが記録されており、儀式につきものの太鼓、ラッパ、横笛などを演奏する僧侶たちも撮影されていて、ヘディンは大きな感銘を受けたという。

チベットについて熱く語り合う

ヘディン(左)とシェーファーSS少佐

●記録フィルムを上映しながら、シェーファーは様々な体験談を披露し、2人はチベットについて熱く語りあったという。

これが終わるとヒトラーの政治顧問であるカール・ハウスホーファーが、「今のような苦闘の時代、君のような輝かしい仕事をした有為の人は、ドイツにとって名誉あることだ」と、ベタ褒めの賛辞を送ったという。

※ 翌日、ヘディンはハウスホーファー夫妻の別荘に招かれたが、家の1階部分は全て書棚で占められていたそうだ。

カール・ハウスホーファー

●さて、ここから下は、ヘディン研究家である金子民雄氏の言葉をそのまま紹介していきたい。

金子民雄氏は、「ナチスのチベット探検」について次のように述べている。

「ヨーロッパ中北部に位置するドイツが、アジアの中央部チベットと関わりを持つというのは何か異様なことのように思われるかもしれない。しかし、これは別に不思議なことではなかった。ドイツとチベットとは、20世紀初めから探検や学術調査を通して、きわめて関係が密接だった。特にチベットの桃源郷シャンバラをヨーロッパに初めて紹介したのは、ドイツの古代インド学者のグリュンヴェーデルが、仏典から翻訳してから以降のことである。」

「ナチスはとりわけ中央アジアにとり憑かれていた。特に関心を持っていたのは、ナチスが古代インド、ペルシア、チベットから“転用”した彼らのシンボル・マークであるカギ十字との関わりからであるという。古代仏教の卍の逆卍がナチスのカギ十字である。

ナチスの似非科学、すなわち民族学的疑似科学によれば、アジアはアーリア民族の古い揺籃の地であり、ここにアーリア民族が隔離されて住んでおり、チベット人は民族的に見て“純粋”な種であるという理論である。雑婚していない原種というわけである。それにこのヒマラヤの彼方、チベット高原のどこかに、理想郷であるシャンバラが存在するはずであると彼らは信じた。これはジェームズ・ヒルトンが勝手に捏造した地上の楽園シャングリ・ラの原郷である。」

「SSの長官ハインリヒ・ヒムラーは、ことのほか、このことに興味を抱いたのだった。世間では彼を学問もない無教養な人間に思いがちであるが、彼はちゃんと大学教育は受け、博士号も持っているインテリだった。しかし、彼の学問的常識が少し狂っていたのである。彼はオカルトの心酔者でもあった。

ヒムラーはナチスの高官になると、彼の考えを実行に移し出したのだった。そこで目をつけたのが遺伝学を専攻していたエルンスト・シェーファーだった。彼はミュンヘン大学で研究していた若い研究者だった。

ヒムラーは早速シェーファーをスカウトし、チベットの探検に派遣することになった。ただこの辺りがまだ十分公表されていないので、裏事情が分りづらいのであるが、シェーファーは親衛隊(SS)の少佐であった。」

チベット仏教の総本山「ポタラ宮」

●金子民雄氏は、さらに次のように述べている。

「シェーファーのチベット遠征に参加したブルーノ・ベガーは、1937年、シェーファーがチベット探検に出かけるというニュースを聞いたとき、ベルリンで人類学を学んでいたという。多分、まだ20代の若者だったろう。しかしシェーファーとベガーがなぜ結びついたか。それは2人が、1935年、人種問題を含む科学的問題を調査するという目的で、ヒムラーが創設した親衛隊(SS)組織の『アーネンエルベ』の隊員だったという。

ヒムラーは、チベット人がスカンジナヴィア(北欧)地方から移住していった後裔であり、そこには失われた大陸アトランティスからの移民たちが建てた偉大なる文明が、かつて存在していたという、まったく正気と思えない妄想にとりつかれていた。この理論を証明しようというのが、民族学者のブルーノ・ベガーだった。

ちょっと考えれば、これはもう正気の状態とは思えない。

ちなみに、チベット人は日本人と同じモンゴル系であるが、ヒムラーは日本人とドイツ人の祖先を同じ系統にしたがっていたという。当時、ドイツと日本は密接な関係にあったから。」

チベットを調査するシェーファーSS少佐(左)と民族学者ブルーノ・ベガー

※ ブルーノ・ベガーもチベット探検家として有能な人材の1人

であり、2人はSSの「アーネンエルベ」のメンバーだった

「アーネンエルベ」が発行した機関誌『ゲルマニア』

※ ナチスの御用学者たちはナチスの世界観に合うように歴史を歪めていた

●金子民雄氏は「ハインリッヒ・ハラー」の名前を挙げて、次のように述べている。

「ヘディンは、シェーファーのパトロンがヒムラーだったことを、初めてヒムラーの口から知ったのだった。のちにヘディンはシェーファーとも会い、旅行の実際のことも聞いたが、恐らくヘディンは、まさか彼がSSの少佐であることまでは知っていたと思えない。知っていたらいくらヘディンでも、いま少し用心して接していたはずだからである。ヘディンはシェーファーのミュンヘン大学にあるチベット研究所の名称に、ヘディンの名を使用することを強く要請され、断り切れなかったようだからである。戦後、ヘディンがナチ党員ではなかったかと疑われたのも、この辺りから出ている。」

「戦後になってヘディンは、ラサにいる未知の探検隊ハインリッヒ・ハラーから数通の手紙を受け取り、この返書をラサに宛てて出していた。自分を尊敬するこの若い旅行者ハラーすらもSSの下士官だったとは、夢にも思わなかったにちがいない。ハラーと共にチベットに滞在したペーター・アウフシュナイターもまがうことなきナチ党員だった。」

「ヒムラーのSSは、文字通り血の団結であった。隊員相互の信頼と秘密は鉄のような結束で固められ、守られていた。ナチスの中ではエリート中のエリートだったことを、ぜひ知っておく必要がある。

シェーファーが戦後、戦犯として一時身柄を拘禁されながら、別に罪を問われることなく、短期間で釈放されたのには、SSについての身分は取調べ側の連合国軍が、あえて深追いしなかったからであろう。ともかく彼の身分が世間に漏れなかったことだけは事実である。ここにシェーファー、ハラーとなにか連合国軍側との間の胡散臭さを感じるのは、私だけではあるまい。裏取引があったのではないだろうか。

戦後も50年以上たって、映画『セブン・イヤーズ・イン・チベット』の制作がきっかけとなって、やっとハラーの身分が割れたのは、むしろ奇跡に近かったろう。旧SS隊員は、戦後も結束し合い、仲間の身元を不用意に喋ったりはしなかったからだ。」

(左)ハインリッヒ・ハラー (右)英紙『ガーディアン』紙を

飾ったハラーに関する暴露記事(1997年10月29日)

※ ちなみに、これより先にハラーがSS隊員だったことを

暴露したのはドイツの週刊誌『シュテルン』誌だった

ダライ・ラマ14世と再会を喜びあうハインリッヒ・ハラー

ハラーは、チベットで1951年まで7年間、少年期の

ダライ・ラマ14世の家庭教師をしていた

『セブン・イヤーズ・イン・チベット』

(1997年制作/ブラッド・ピット主演)

1939年秋、登山家ハインリッヒ・ハラー(ブラッド・ピット)は

世界最高峰ヒマラヤ山脈への登山に向かった。時悪く、第二次大戦のために

インドでイギリス軍の捕虜となってしまった彼は脱獄し、チベットへと行き着く。

チベットで過ごす平穏な日々が彼の荒んだ心に変化がもたらす。しかし、その生活も

中国人民解放軍のチベット侵攻によって終わりを告げることとなるのだった。

※ 内容が内容だけにチベットで撮影できるわけがなく、アルゼンチンで

ロケが行われ、ポタラ宮やラサの街並みはセットである。

監督は大作「薔薇の名前」「愛人/ラマン」で

知られる名匠ジャン=ジャック・アノー。

●また、金子民雄氏は、現在のチベットが直面している問題(中国による侵略)にも言及している。

最後になるが、参考までに紹介しておきたい。

「映画『セブン・イヤーズ・イン・チベット』は、まず1939年、ナチスのカギ十字の旗がいたる所でひるがえるオーストリアの町(グラーツ)の街頭を、ナチ党の人たちに見送られ、むっとした表情のハラー夫婦が駅に向かい、列車に乗り込む場面から始まる。〈中略〉

チベットの神秘性、その後の中国の武力侵入と、なんとか人権抑圧をテーマにしたい映画制作者に、最初の導入部からナチスのカギ十字を描くことは、この映画のイメージをぶち壊しにしかねない。しかし、ハラーの前歴が暴露された以上、こうでもしなくては収まりがつかなかったのであろう。映画制作者の苦悩が、ここからでも十分うかがえる。

アメリカで、この映画の封切り以後、どんな反響があったのか私(金子)にはさっぱり分からない。『タイタニック』の映画が人気を博した陰に隠れて、前評判ほどでなかったのが、むしろ好運だったかもしれない。またチベット人の人権抑圧を声高に批判するアメリカ政府が、別にこの映画で人権活動をスローダウンした様子もうかがえない。」

「戦争に敗れたナチスは徹底的に壊滅させられた。しかし、現在、ナチスの収容所に劣らぬチベットの強制収容所で苦しむチベット人が大勢存在する。チベットは、1950年代に中国によって不法なる武力侵略を受け、今なおその占拠と支配を受けているのだ。」

![]()

(左)チベット亡命政府の旗(雪山獅子旗)(中)ダライ・ラマ14世

(右)『中国はいかにチベットを侵略したか』マイケル・ダナム著(講談社)

「中国共産党」は「仏教を信じるチベットは野蛮」と勝手に決め付けて、

「チベットを解放する」と称し、1959年に侵略して120万人を大虐殺した。

大勢のチベット人たちは手足を切断され、首を切り落とされ、焼かれ、熱湯を

浴びせられ、馬や車で引きずり殺された。女性たちは繰り返し強姦されまくった。

中国兵たちの取り囲む中で、僧と尼僧とは性交を強制された。拒否した僧は腕を

たたき切られた。中国兵はチベット人の死体の上で大小便をし、その上で踊った。

1959年に「労働改造所」に収容された1万3千人のチベット人うち、4年後

まで生き残ったのはわずか60人だった。食料はほとんど与えられず、

チベット人たちは雑草・豚の餌(えさ)・ゴキブリを食べた。

出典:『中国はいかにチベットを侵略したか』

マイケル・ダナム著(講談社)

── 当館作成の関連ファイル ──

◆SS長官ヒムラーが設立したナチスの頭脳集団「アーネンエルベ」

Copyright (C) THE HEXAGON. All Rights Reserved.